Der Beginn jeder Behandlung: Wo fangen wir an?

Jede Neurofeedback-Behandlung beginnt mit einer entscheidenden Frage: Wo setzen wir an? Für einen Neurofeedback-Praktiker fühlt sich die erste Sitzung mit einem neuen Klienten oft wie ein Puzzle mit tausend Teilen an. Ein Patient wie Max Muster beschreibt möglicherweise eine Vielzahl von Symptomen – von Impulsivität und innerer Unruhe bis hin zu Schwierigkeiten im sozialen Umgang oder mangelnder Aufmerksamkeit. Die Herausforderung für den Praktiker besteht darin, diese subjektiven Erfahrungen in einen objektiven, datenbasierten Behandlungsplan zu übersetzen.

Die Rolle des Clinical Hypothesis Report Systems

Genau hier setzt das neue Clinical Hypothesis Report System von IFEN an. Es fungiert als erste Orientierungshilfe, indem es die Symptom-Selbstauskunft des Patienten in einen klaren, handlungsrelevanten Fahrplan für die weitere Diagnostik verwandelt. Das System erstellt keine Diagnose, sondern liefert den entscheidenden ersten Schritt: eine Arbeitshypothese, die anschließend mit objektiven Daten überprüft wird.

Vom Symptom zur Hypothese: Ein Beispiel

Das System beginnt damit, die wichtigsten Symptom-Domänen zu gewichten. Im Fall von Max Muster steht „Impulsivität & Arousal-Regulation“ mit einem Durchschnittswert von 2,5 ganz oben. Daraus entwickelt der Report eine Hypothese, die den Praktiker auf spezifische neurophysiologische Marker hinweist – etwa Frontal Slowing, Beta-Marker im qEEG, die ERP-Komponenten N200/P300 sowie das Salienznetzwerk. Auch konkrete EEG-Ableitungen wie Fz und Cz werden hervorgehoben, um die Untersuchung gezielt zu steuern.

Das gleiche Vorgehen wiederholt sich für weitere Symptomfelder. So wird „Soziale & Interpersonelle Funktion“ beispielsweise mit Beta-Aktivität in der rechten Hemisphäre und dem Salienznetzwerk in Verbindung gebracht. Für „Aufmerksamkeit & Exekutive Funktion“ verweist der Report auf ein erhöhtes Theta/Beta-Verhältnis (TBR) sowie das Executive Control Network (ECN) an den Positionen Fz, Cz und Pz.

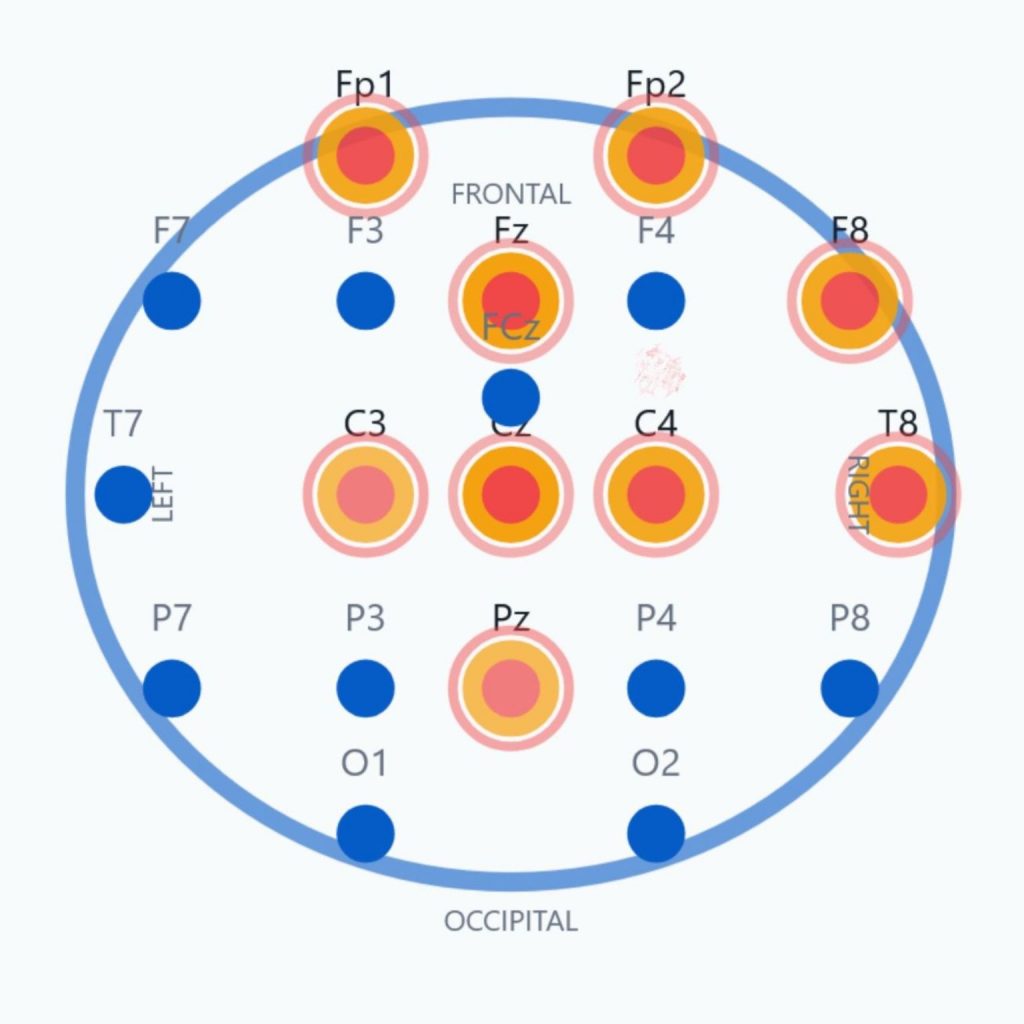

Visuelle Unterstützung durch Brain Maps

Ein besonderes Highlight ist die abschließende visuelle Darstellung: ein Brain Map, das die relevanten Areale übersichtlich hervorhebt. Damit wird die Arbeitshypothese nicht nur textlich, sondern auch bildlich untermauert und schafft eine klare visuelle Orientierung.

Fazit: Ein sicherer Startpunkt für die Behandlung

Das Clinical Hypothesis Report System unterstützt Praktiker dabei, aus einer Vielzahl von Symptomen einen ersten, klar strukturierten Ansatzpunkt zu gewinnen. Der Weg vom Symptom zum präzisen, datenbasierten Behandlungsprotokoll wird dadurch effizienter und fundierter. Der endgültige Therapieplan basiert dann auf einer soliden Kombination aus objektiven qEEG/ERP-Daten und der umfassenden klinischen Expertise des Behandlers.